研究内容

- 表面物理学って?

-

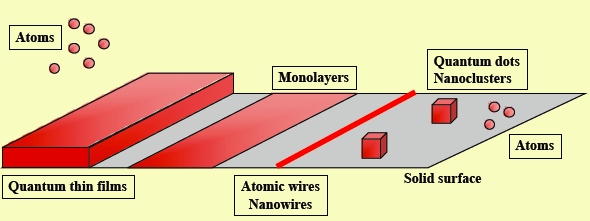

物体の端っこである「表面」は、3次元の「結晶」とは全く異なる性質を持つことがあります。「結晶」は、原子が3次元空間において周期性を持って並んだ状態を指しますが、物事には必ず終わりがあるように、どんな物体も必ず端っこ、つまり「表面」が存在します。「表面」では、原子の並びの周期性が破られてしまうので、結晶の性質を理解するには邪魔なものとして扱われていました。しかし、様々な実験装置の開発が進み、表面に着目した研究が行われたことで、表面では、結晶とは異なる2次元の周期性をもつこと、表面特有の物理現象が起きることなどがわかってきました。2次元である表面や界面、1次元であるエッジ、0次元のドットなど、低次元系でおこる不思議な物理現象は、まだまだ未解明なことがたくさんあり、私たちの研究分野では様々な実験手法を用いてその詳細に迫ります。また、最近では、結晶表面に別の元素の原子を結合させて人工的に作成した「表面超構造」や「原子層物質」の研究も盛んに行われています。

物質の性質(物性)は、電子の動きが深く関わっているので、電子がどのように動いているのかがわかれば、物性を理解することができます。また、どのような物性を持つかを調べることも重要です。もちろん、原子がどう並んでいるのかも詳しく知る必要があります。私たちの研究室では、低次元物質を創る・見る・測る・理解するをモットーに、走査トンネル電子顕微鏡や光電子分光、電子・陽電子回折などの様々な実験手法を駆使して、低次元物性の解明を行います。 - 角度分解光電子分光(AREPS)

-

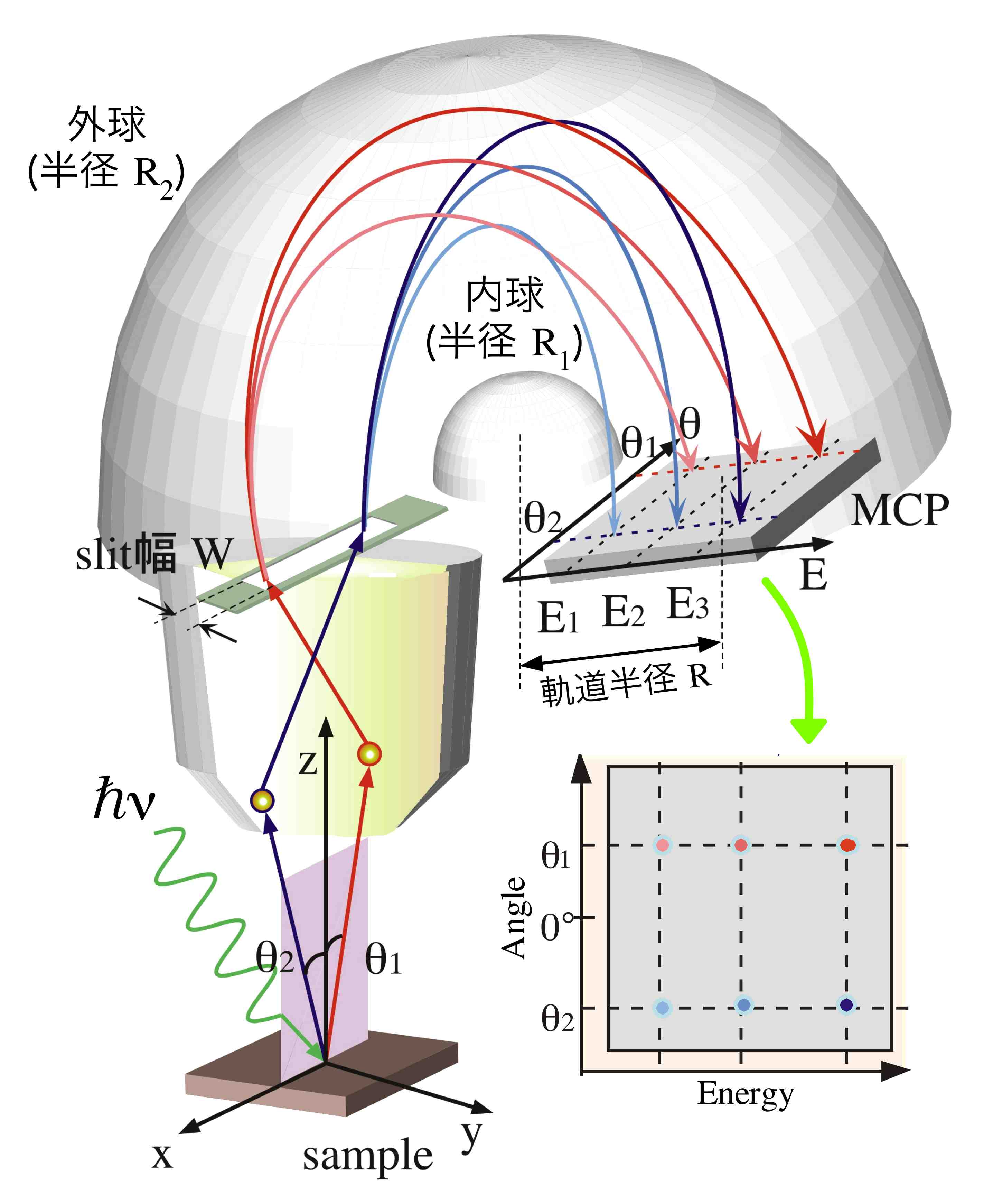

アインシュタインがノーベル賞を受賞した光電効果を使った実験です。

電子のバンド構造が直接決定できる実験手法です。

放射光施設に出張して実験することもあります。 - 走査トンネル電子顕微鏡(STM)

-

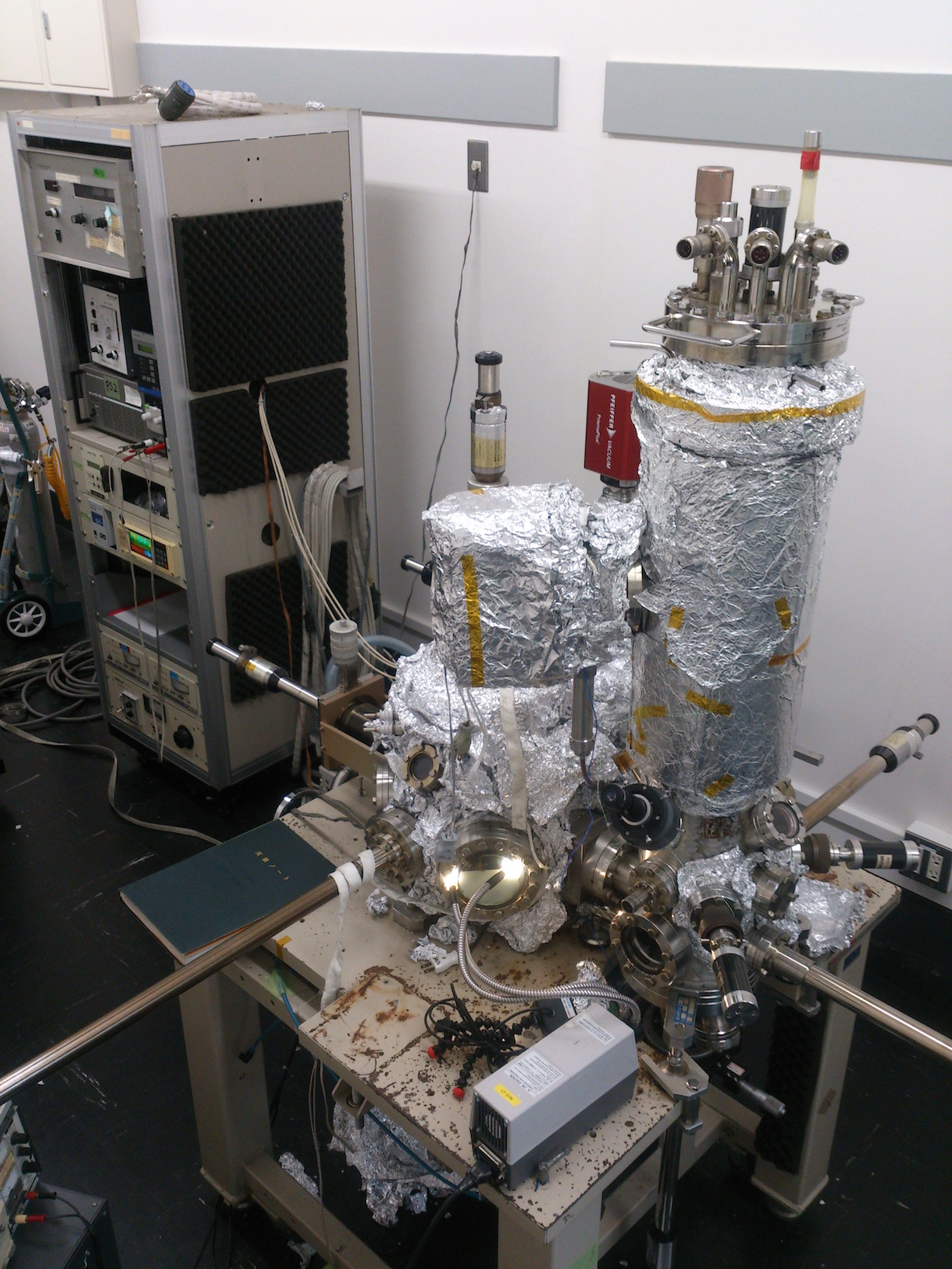

探針原子距離まで近づけ、トンネル効果によって流れる電流を測定する実験です。

電子の状態密度を測定することで、物質の表面構造の状態や物性を明らかにします。 - 陽電子回折

-

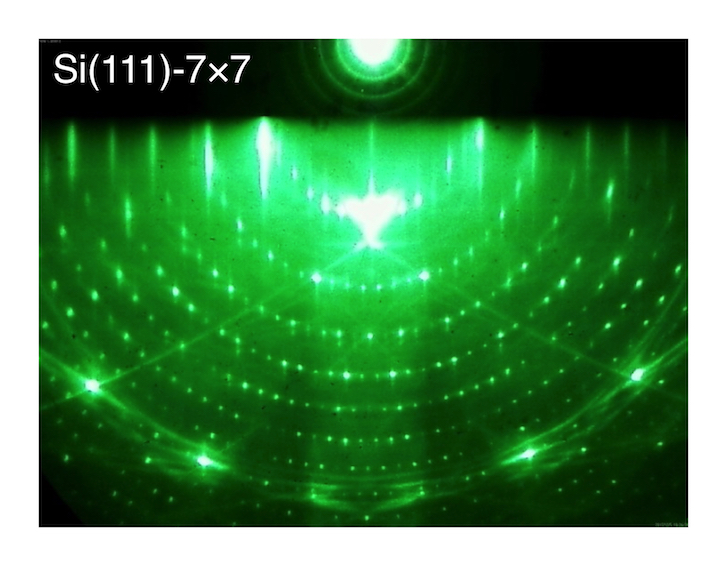

電子の反粒子である陽電子をビームに用いる回折実験です。

表面超構造や薄膜の構造解析に有効な実験手法です。実験はつくばで行います。

解析のため、データ駆動科学を活用した自作ソフトを共同開発しています。 - 研究で使う技術

-

配属されると、最初に真空の扱い方、電子回折を学びます。

試料を自分で作ったり、装置を組み上げたりもします。